97年原副总理孙健逝世,中央不派人吊唁,谷牧以私人名义送花篮

- 发布日期:2024-06-09 21:01 点击次数:207

1975年1月,“四届全国人大”会议闭幕,孙健当选副总理,一时间全国瞩目,人们都在猜测,孙健是谁?然而,天津人却都知道,他就是天津主管工业的市委副书记。

铸造工人出身

孙健出任副总理,掌管全国工业和交通——这是国民经济中举足轻重的两大块。然而他却从来不是“风云人物”,从未轰轰烈烈过……

孙健,河北定兴人。1951年5月参加工作。1958年12月加入中国共产党。刚参加工作是在天津大成电锯厂、天津中国机械厂当工人。1956年6月后,任天津内燃机厂工人、干部、武装部副部长、党委副书记、党委书记。

孙健曾在天津内燃机厂学翻砂,成了一名地道的铸工,他曾连续七年没回家,凭着苦干、实干加巧干,一步步走上生产组长、班长、车间主任的职位,后来成为厂党委书记。

(翻砂 网络图片)

在学习毛主席著作的热潮中,工厂的“秀才”们为他写了一篇《朝着共产主义大目标,两步并做一步跑》的发言稿,先在第一机械局系统讲,一炮打红, 不久他被提拔到机械局当了负责抓生产的革委会副主任。

局里派人到他的老家调查,发现孙健的父亲和妻子儿女都在农村,住一间土改时分的破房,冬天透风,夏天漏雨。父亲病重,妻子上侍候老,下照顾小,还要下地挣工分,积劳成疾,身体很虚弱……回到局里,调查者向领导汇报:“只有孙健才能忍受这种困境,再不解决就要给社会主义抹黑了。”他的家属这才得以调进天津,妻子庞秀婷成了一名工人。

后来,孙健又带着那个讲稿到全市“学毛著”大会上去讲,受到市领导的重视,于是,在“选拔接班人”的时候,他被提拔为分管工业的市委副书记、中共第十届候补中央委员。当时,中央需要在天津选一位抓经济的副总理,于是,孙健“两步并做一步跑”,正巧跑到跟前……

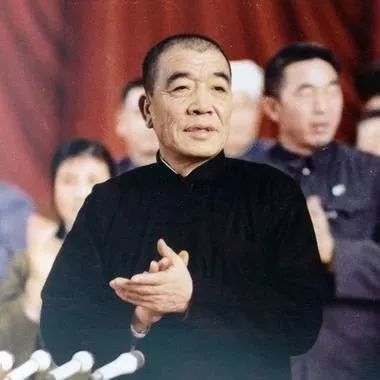

1975年1月,在第四届全国人民代表大会上,经周恩来总理提名,他和大寨农民陈永贵同时被选为副总理,达到了他一生权力的顶峰。这一年,他只有39岁。

(陈永贵)

有朋友曾问他:“你当年到底是怎么被相中并当上副总理的?”“这对我来说也是个谜。”孙健沉吟片刻后,很谨慎地说:“我只知道当时经办的手续大概是这样的,先是政治局报毛主席批准,再交十届三中全会讨论通过。在第四届全国人大会议上,由周恩来总理提名,后当选为副总理。”

这其中自然有许多历史的原因,其中众所周知的实情是,第四届全国人大召开前夕的1974年底,王洪文飞到长沙向毛泽东告黑状,毛泽东批评了“四人帮”,并决定四届人大仍由重病在身的周恩来出面组阁……当时社会上流传这样一种说法,周总理到天津视察,孙健汇报工作时头脑清晰,各种数字烂熟于心,精确而及时,立刻获得了总理的好感。周总理还了解到,孙健不是造反派起家,而是从一个普通工人干上来的……于是,命运之手就把孙健推上副总理的宝座。

中南海里的学徒工

也许是因为自己太年轻却身居要职,他处处谨慎小心,从不张扬自己。可作为手中掌握国民经济建设中举足轻重的工业和交通两大块的副总理,他即使不张扬,即使处处谨慎小心,也必然是新闻是热点。当回忆起那段经历的时候,孙健说:“我必须老老实实干事,夹着尾巴做人。像什么钓鱼、打猎、游山逛水的事从不沾边。无论到哪儿去从来不要警车开道,安排了也要撤掉,没有这个必要。我自知是小马拉大车,水平不够……”

这位铸工出身的副总理,平时愿意干实事,也能吃苦耐劳,却不懂得用手中的权力为自己和属下争取些“利益”。对此,他手下的秘书和工作人员颇有怨言,一方面觉得他是好人,没有架子,同时又觉得跟着他有点窝囊:当时正是文艺禁锢时期,文化生活很枯燥,最诱人的就是,别的首长有许多丰富美妙的活动,可以调来《出水芙蓉》、《乱世佳人》等内部电影观看,还有出国的机会,或搞到各种各样的好东西,下边的人也跟着沾光。这些好事却偏偏没有孙健的份儿,他似乎摸不着大门,即使想看电影也不知到哪儿去调片子。

身为国务院副总理,他办公的环境比较宽敞,院子里有块空地,他觉得不种点什么有点冤,好不容易挤出点业余时间,便把身边的工作人员聚到一起,教他们如何种白菜、茄子或者大葱、豆角什么的,并亲自做示范。工作人员暗自苦笑,当面不顶撞他,背后却嘲讽他“老土”。

一天,孙健正在中南海散步,半路遇上了同时担任副总理的谷牧,老人以关心的口吻问他:“你怎么还不把家属接来?” 孙健说:“你这当师傅的还不知道这样一条规矩吗?学徒期间是不许带家属的。”谷牧被他的这句话逗乐了,细一琢磨,确实也是个理儿。在老百姓眼里,孙健身居副总理的高位,而在他的内心,他朴实地把自己当成真正的“学徒”。其实,他的心情并不像他说的那么轻松。自当上天津市分管工业的副书记后不久,他就得了失眠症。升为副总理后,他这种症状越发严重了。

中国是十分讲究资历和辈分的国度。如果单单把这种职务上的升迁算作一种从政经历的话,那么他的这种经历真是太单纯了,这种单纯使他体味不到或把握不住政治漩涡深处的底蕴。他只能靠自己当翻砂工时锻炼出来的那股坚韧的劲儿,或用当时经常提到的“巴黎公社社员”的热情与义务,来行使国务院副总理的职责。

重新做回自己

“四人帮”垮台后,孙健在副总理的位子上又干了两年。1978年夏天,他正在外地检查工作,突然接到电话,通知他停职检查。这本是他预料中的事情,他放下电话后,心情反而平静了许多。随后,他像断了线的风筝,在无情的政治风雨中坠落。中南海的日子与副总理的生活,成了他42岁前的一段经历与记忆了。

有关方面找孙健谈话,他当时只有一个要求:回天津。这或许正应对了上边“哪儿来的回哪儿去”的精神,最后经过有关方面的严格审查,答应了他“回天津”的要求。虽然他要为这3年的副总理生活付出代价,但他相信自己的风格和人品并未受到政治与权力的骄惯与毒害,因为他那几年干的都是非常具体和比较实际的工作,用老百姓的话说就是并未掺和其他方面的事,因此也就少却了许多精神负担与麻烦。应该说,在这一点上孙健是幸运的。这或许可以被认为是另外一种意义上的能量守衡。

孙健在广阔的时空背景走了一个轮回——从学徒工到班组长,从车间主任、团委副书记、保卫科科长到党委书记,从天津市抓工业的副书记升任为副总理。他最终像赛场上灵巧的体操运动员,以一个空中转体三周半的高难动作回落地面一样,又回到了最初生活和养育他的这块土地上。

回到天津后,孙健要求回内燃机厂,市里管分配的同志却叫他去天津机械厂,这个厂对他不熟悉,估计麻烦会少一点,但仍有些不放心,问他:“内燃机厂的人会不会到天机厂贴你的大字报?”“不会。”“你这么肯定?”他说不出具体理由,总觉得自己的老厂不会这样待他。他估计得不错,后来无论什么时候,只要他走进内燃机厂,3小时内都出不来。工人们都愿跟他说几句话,但从不问他到底犯了什么错误,他也从不讲过去的事。只是有一次,一个工人实在忍不住了,问过他国宴上有几道菜……

(网络图片)

孙健最终还是被送到天津机械厂接受“监督改造”,上级允许他与妻子庞秀婷见一面。他对善良、温顺、胆小的妻子讲了三条:“一、我不会自杀,我对自己心里有底。二、相信现在的政策。三、你从来都是我的靠山,这次更得依靠你,听见别人说我什么也别当真,带着孩子好好过日子。” 任何职务都是暂时的,家庭是永久的。孙健从不给人以强者的印象。他顺从自然,默默地接受和理解命运。

活得很有生气

孙健的性格基本上是属于农民式的。他顺从自然,随遇而安,但他毕竟曾在副总理的位置上干过3年,在中国有此经历的人凤毛麟角。他懂得,凡是发生的就应该发生,有些事情不能细究,一句话——“宜粗不宜细”,不必非要问出个为什么。他就是在这种心态支配下,走进天津机械厂的。刚到天津机械厂的时候,他去趟厕所,工人们也在背后议论:“看见了吧,这就是当过副总理的孙健。” “别看人家当过副总理,大小便却跟咱一样去咱工人的厕所,而不去党委的厕所。”所谓“党委的厕所”设在厂办公楼里,有专人打扫,比厂区大院中谁来谁用的厕所要干净些。

机械厂的工作很快吸引了他。他又闻到了他生命中所熟悉的那种气味。这种环境和气味,仿佛是上好的中药,他那严重的失眠症在紧张而忙碌的劳动中一下子去了根儿,不要说晚上睡得踏实深沉,就是中午,饭碗一放,或躺或坐,不消10秒钟就能入睡。年轻人在旁边甩扑克、聊大天,丝毫不影响他的鼾声。有人说打呼噜是男人的歌,这歌声表明孙健渐渐恢复了内心的宁静和饱满,又做回了自己。

他的智慧更不会衰老,而且恢复力惊人。这位循规蹈矩的前副总理行动起来,结交三教九流,拉买卖,签协议,为了在商品经济的竞争中做优胜者,甚至学会了送礼……他的同事们说:“老孙一来,我们这里就活了!”孙健用行动证明自己又属于这个世界了,而且这个世界在不断扩大。

老伴早晨起来仍像当年侍候他去工厂上班那样,把头天晚上做好的饭菜装进一个饭盒里,他拎起来骑上自行车就出门了。到了工厂,早晨吃1/3,中午吃2/3。有时在厂里吃午饭,他总是买一碗豆腐脑、四两大饼或四两馒头,花费不到两角钱。工人们问他:“你怎么老吃这个?” 他回答得很坦然:“这对我的胃口,也符合我的经济条件。”

(网络图片)

去起重设备厂买吊车,厂长正在接待外国客户,听说孙健来了,叫供销科把他扣住,非要请他吃饭。这位厂长过去在机械局生产处工作,有一次到市里开会,散了会已是晚上八点多,大雨如注,他和另外两名基层干部饿着肚子在门洞里避雨,被市委副书记孙健撞见,孙健让司机先送他们三个回去,自己等在门洞里。小事一桩,孙健记不得了,别人却记得很牢。

此类事情还有不少,他“倒霉”以后开始收到回报。1985年初,上面来了精神:孙健可以当中层干部。厂长把被称为“天机厂重点的重点,天机厂的未来和希望”的一个工程——投资4000万元,全部引进德国设备,两年后成批生产摩托车发动机——交给了孙健。孙健任厂技术改造办公室副主任(主任由厂级领导挂名,他抓全面工作),他要求办公室人员每天提前10分钟上班,晚10分钟下班,他自己则每天提前半小时进厂,工作紧张时就吃住在厂里。孙健丢掉所有的心理负担,以一个业务员的姿态,每天脚不拾闲,上至市政府、各部委、区局等大机关,下至厂矿、街道、个体商贩、农村包工队,到处都有他的身影。用技改办公室干部田大凯的话说:“孙主任不愧见过大世面,到哪儿去都不怵阵。”

上级机关里有不少孙健过去的上级、下级和熟人,他忘记了过去,以基层办事员的面目出现,反而受到大家欢迎。谁也不会忘记他曾是本市管工业的书记,曾是副总理。是中国人同情弱者的善良天性使然,还是欣赏他重新投人生活的勇气?大家都尽力帮助他解决问题。人们见惯了能上不能下的干部,下来以后不知出于骄傲、不满抑或自卑架子不倒,再也不会开辟新的生活领域了。孙健则相反,依然活得很有生气。

热爱生活的人

孙健的妻子摔断了腿,无人照顾,他每天赶回家做饭,服侍妻子吃完饭再骑车赶回工厂。他的风格是中国式的:有毅力,有献身精神,谨慎细致,不爱激动,不说走板过头的话,不管多累多急多气从不跟人红脸、吵架。他好像死过一回,活转来变成了一个更宽容更热爱生活的人。

每月的奖金发下来他搞平均主义,全室每人一份,数目也一样多。同事的家里有病人,他一定去看望,年轻人的爱人生孩子,他会送去小米……大家觉得奇怪,当过大官的孙健为什么没有娇惯坏自己的脾气和身体?工作又苦又累,他却浑然不觉,反而觉得比过去轻闲得多。

他一直在第一线,从没松过套。当天津市委工业书记的时候,他跑下去看过近600家企业,是第一线的书记。进京后,周总理给副总理们分工时说:“孙健最年轻(当时他39岁),多到下面跑跑,花三年时间掌握情况,便于今后工作。”他仍然是第一线的副总理。

孙健用了一年多的时间,盖起了近两万平方米的三层主厂房,并安装好全部设备,天津机械厂又一项拿人的产品――摩托车发动机正式投入生产。 机械局基建处的同志说:“这个大楼有一半是孙健的。”

糊涂到家就是明白

1987年初,天津机械厂召开表彰大会。厂部给为数不多的几个厂级先进人物准备的奖品是纯羊毛毯。当厂长念到孙健的名字时,他脑袋“轰”的一下……20年,转了一圈儿又回来了,跟过去的生活接上了茬儿。

当年他曾多次上台发言,接受奖状,厂级的、局级的、市级的,先进生产者、红旗突击手、劳动模范,荣誉不少。如今,天机厂的群众又连续三年选他当先进,但最高只能到厂级。厂长不敢把他的先进事迹往上报,怕给他帮倒忙。尽管孙健是位奉公守法的公民,是天机厂的中层干部,是中共正式党员,但他毕竟是从副总理的位置上走到天机厂来的,这一变动是非常的,不能以实心实意的公事公办触动政治上的敏感部位。

大礼堂里响起《运动员进行曲》,先进人物该上台领奖了,孙健却犹豫着。前两年发奖都是蔫捅,没有这么张扬,如今人们讲究的是实惠而不是形式。他对走上台去有种莫名的不安,怕工人笑话,怕被人议论和指指戳戳。可如果不走上台去,又没有正当理由,反而会遭人猜疑、议论。于是,他暗暗给自己鼓劲:“这时候我是谁?是老百姓。我就应该拿自己当个普通老百姓、普通干部,不应该把别人以为你是什么样子,应该是什么样子,曾经是什么样子当成你自己。上!”

从厂长手里接过奖品的时候,工人们为他鼓掌了好长一阵子,热烈程度在工厂大会上很少见。有人还站起来喊:“应该!”“孙头儿,你这个先进名副其实!” 他又站在台上了,又面对着热情的群众。他没说一句话。抱着奖品毛毯,他感到很暖和,把前胸都焐热了。

人民的记忆就是历史。原来群众一直在关注着他。同事们有时和他开玩笑:“你是上去得糊涂,下来得也糊涂。” 他自己解嘲:“糊涂到家就是明白。”

混下一个好人缘

孙健刚回天津的时候,“文化大革命”刚刚结束不久,而“文化大革命”的思维惯性仍在一些人的心里发生着作用。市里想做个姿态表示一下,于是召开了一个范围很小的批判会,参加批判会的都是区局以上的领导干部。机械局是天津机械厂的上级主管单位,这个局的党委书记老尹便被安排坐在第一排。此人曾是孙健的老上级,见孙健走上批判台,他站起身来,伸出手:“老孙,身体怎么样?” 孙健当时一怔,鼻子一酸,眼泪差点掉下来。他赶忙回一句:“挺好!谢谢!”之后,他想了很多很多:当时众目睽睽,别人正忙着跟自己划清界限,躲都躲不及,而老尹却敢跟自己握手打招呼,假如换个位置,自己能这么做吗?这事儿足以让孙健刻骨铭心一辈子!

1990年孙健成了中国机械工业安装总公司天津开发区公司的“经营经理”,每月的工资也升到了97元,比当副总理的时候还高一大截。生活中的悖逆层出,没有给他留下痕迹。

当年,孙健的升迁与高就,并未使他的老婆孩子得到什么荣华富贵般的实惠。如今,他回到家,很快便恢复了平民角色,全家亦一如既往地过起平静的日子。被许多所谓的当代或现代人所忽视的家庭,终于在这个时候发挥了奇迹般的作用,它所产生的魅力应当说是弥足珍贵的。

大女儿高中毕业就参加工作,生了个小子,大儿子大专毕业,也得了个小子。二儿子上的是本科。子女的“步步高”说明这个家庭的政治、经济情况正在好转。他家住着一个偏单元,阴面儿的小房间10平方米左右,搭着一张大床,有几件旧式家具。阳面儿的大房间约14平方米,收拾得像个简单的小会议室。除了墙角的两个小书架(里面放着马、恩、列、斯、毛、刘、周、朱等经典著作和二十四史)和另一角上的冰箱,其余的家具全是沙发,一对三人大沙发,一对单人沙发。沙发上罩着套子,扶手和靠背处在套子外又垫了毛巾,用大号别针固定着。

(网络图片)

屋里很整洁,水泥地面一尘不染。家乡的亲戚朋友,来天津旅游、订货送货、做买卖,不愿住旅馆,都在他家里安营扎寨。白天,这间屋里可以吃饭待客,晚上打开沙发是两张大床。孙健说:“我没有什么太大本事,几十年来就混下了一个好人缘儿。” 这是一句实在话。

此后的许多年里,孙健作为在天津经济技术开发区注册的一家公司的经理,一直在市场经济的海洋中沉浮。

1997年11月,孙健因肺癌医治无效在天津病逝,终年61岁。他逝世前的职位是中国机械工业安装总公司天津开发区公司的“经营经理”。

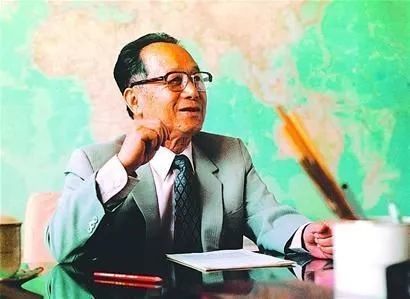

(谷牧)

在吊唁期间,孙健的家属收到了他任副总理期间的“师傅”、老一代革命家谷牧和曾在他身边的一些工作人员以私人名义发来的唁电和送来的花篮,这给孙健的家属及其生前好友以极大的安慰……

参考资料:东楚晚报,网,中国论文网